检查

首要检查

12导联心电图

窦性心动过缓:正常P波后跟随QRS波,心率低于50 次/分。动态心电图监测有助于将症状和心率联系在一起。

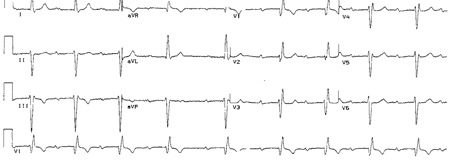

窦房结间歇或停搏:长RR周期,长于基础窦性心律的RR间期。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示窦性间歇Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示窦性间歇Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

窦房结存在阻滞:缺失P波,RR周期延长,常常是2倍基础窦性RR间期。

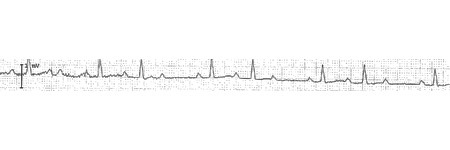

快-慢综合征:快速发作期(常是心房扑动、心房颤动或房性心动过速)随后发生导致窦性停搏或长间歇的快速心律失常终止,随之窦性心动过缓。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示快-慢综合征Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

Ⅰ度房室传导阻滞:PR间期固定延长,超过0.2s。[10] [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示Ⅰ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示Ⅰ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

莫氏Ⅰ型房室传导阻滞:PP间期固定的成组心跳,PR间期延长,RR间期变化(常缩短),周期结束时P波后无QRS波群。由于PR间期逐渐延长,RR间期趋于不变或缩短。[11] [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅰ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅰ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅰ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

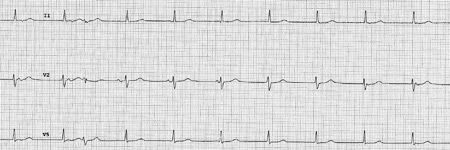

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅰ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示急性下壁心肌梗死中莫氏Ⅰ型(文氏)Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示急性下壁心肌梗死中莫氏Ⅰ型(文氏)Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

莫氏Ⅱ型房室传导阻滞:PP间期、PR间期固定(PR间期变化小于0.025s),单一P波未下传。[12] [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅱ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅱ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅱ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示莫氏Ⅱ型Ⅱ度房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

2:1房室传导阻滞:阻滞的P波前只有1个PR间期存在,2个P波才有1个QRS波群。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示2:1房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示2:1房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示2:1房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].阻滞可在房室结或希氏束浦肯野系统水平。如果QRS波窄,阻滞水平可能在房室结水平(大部分是良性的),如果QRS波宽(由于束支传导阻滞或其他传导延迟),阻滞在房室结仍最常见,但比QRS波群窄者更常见于希氏束浦肯野系统。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示2:1房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].阻滞可在房室结或希氏束浦肯野系统水平。如果QRS波窄,阻滞水平可能在房室结水平(大部分是良性的),如果QRS波宽(由于束支传导阻滞或其他传导延迟),阻滞在房室结仍最常见,但比QRS波群窄者更常见于希氏束浦肯野系统。

高度:1个以上的连续阻滞P波。就像2:1房室传导阻滞一样,阻滞可能在房室结水平或希氏束浦肯野系统。

Ⅲ度房室传导阻滞:当没有从心房到心室的传导冲动时发生,显示PR没有固定关系。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].可能和室性或交界性逸搏心律同时发生。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].可能和室性或交界性逸搏心律同时发生。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞伴室性逸搏Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞伴室性逸搏Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞伴室性逸搏Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞伴室性逸搏Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞伴交界性逸搏Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示完全性房室传导阻滞伴交界性逸搏Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

阵发性房室传导阻滞:正常房室结传导跟随房室传导突然阻滞,伴发长间歇或多发阻滞的P波,随后房室传导恢复。

迷走神经性房室传导阻滞:窦房结减慢,PR间期延长,跟随由于一过性副交感神经张力增高导致的房室传导阻滞。

先天性完全性心脏阻滞:常伴随起源于房室结的窄QRS波群逸搏心律。

逸搏心律也可能发生于房室传导阻滞,例如心房(异常P波和缩短的PR间期),交界性(希氏束束支之上,产生40-60 次/分的心率、窄QRS波群), [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示交界性心律Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].和心室律(希氏束之下,产生20-40 次/分的心率,宽QRS波群)。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示交界性心律Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].和心室律(希氏束之下,产生20-40 次/分的心率,宽QRS波群)。

等位节律分离:心房率和心室率相同(或接近一样时),但P波未传导。

干扰性分离:当P波和QRS波心率一样,但心房偶尔传至心室。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示干扰性房室分离Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示干扰性房室分离Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示干扰性房室分离Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 心电图示干扰性房室分离Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC收集,允许引用 [Citation ends].

可显示存在或不存在窦性心律失常的窦性心动过缓,有交界性或室性逸搏的房室 (atrioventricular, AV) 传导阻滞,希氏-浦肯野系统疾病,心动过缓和心肌梗死时的房室传导阻滞;跨越心前区的深倒置 T 波,提示窦性心动过缓时可能发生的神经系统事件

Holter监测

有助于将症状和心动过缓发作关联在一起。50%-70%的患者可得到诊断线索,[24][25]但特异性低。

如果症状在24-48h监测期间未发作,可能错过事件。

无症状的心动过缓及间歇(尤其是夜间)在正常心脏并非少见,可能无异常。

患者睡眠时由于迷走神经张力高可出现Ⅰ度房室传导阻滞或莫氏Ⅰ型传导阻滞。

在2:1和高度房室传导阻滞中可能有助于区别阻滞位置(即房室结还是希氏束浦肯野系统),

窦性间歇、窦性停搏、Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞、有症状的严重窦性心动过缓

事件监测

应用广泛,能佩戴30d。

更早期设计是由患者触发,但新一代监测器有自动触发功能及植入性心律失常记录仪。

如果怀疑严重的窦房结功能不全(如窦房结出现阻滞、窦性间歇、窦性停搏或快-慢综合征)但未能记录,可应用。

尤其在诊断莫氏Ⅰ型房室传导阻滞时有用。

窦性间歇、窦性停搏、Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞、有症状的严重窦性心动过缓

运动试验

活动后心率增加低于正常(心脏变时功能不全)可有助于诊断病态窦房结综合征。[24][26]

但敏感性和特异性不清楚且得到的结果不可重复。[27]

即便如此,运动引起的房室传导阻滞即使无症状也明显提示希氏束浦肯野系统疾病。

鉴别窦性心动过缓导致的症状可能有困难,但运动试验有助于确定窦房结功能不全是否是引起症状的原因。

有助于确定莫氏Ⅰ型传导阻滞的水平。

运动导致的房室传导阻滞;心脏变时功能不全

颈动脉窦按摩

用于评估颈动脉窦高敏反应,引起有症状的心动过缓,和病窦综合征有关。

直立倾斜试验时施行此操作可增强诊断效果。[28]

在持续心电图监测下进行。

每侧颈动脉都应触诊并听诊杂音。

脖子向检查者的反向转,适度压迫在每侧颈动脉(每次一个)上环形移动,颈动脉窦的大概位置位于颈动脉与下颌角交汇处。

仰卧和直立体位每次都按摩5-10s。

禁忌证包括颈动脉杂音、既往卒中或短暂性脑缺血发作,除非影像学显示没有明显的颈动脉疾病、6个月之内的心肌梗死及室性心律失常病史。

有助于诊断莫氏Ⅰ型和Ⅱ 型房室传导阻滞,它可增强房室结的文氏现象,但如果阻滞在希氏束以下则作用相反。

在2:1和高度房室传导阻滞中可能有助于区别阻滞位置(即房室结还是希氏束浦肯野系统),通过减慢窦房结和房室结向希氏束浦肯野系统的输入而改善希氏束浦肯野系统的阻滞,使得希氏束浦肯野系统有一个较长的时间在输入之间进行恢复。

3s以上有症状的间歇提示心脏抑制反应,指示颈动脉窦高敏反应。

超声心动图

尽管不能提供直接的诊断作用,但能提供影响治疗决策的心脏病基础的有价值的信息。

例如,如果一个完全性心脏传导阻滞患者准备植入起搏器,左心室射血分数<30%可能提示需要植入式心脏除颤器和一个起搏器。

潜在结构性心脏病,例如心室功能不全或瓣膜性心脏病。

甲状腺功能检查

提示甲状腺产生的甲状腺激素减少。

体内所有代谢活跃的细胞,包括心脏,都需要甲状腺素。

心动过缓是由于代谢过程或黏液样变的变化引起。

甲状腺功能减退时促甲状腺素升高

基础代谢状况

钾和钙是心脏活动能力和内源性起搏功能必不可少的。

紊乱提供了心动过缓病因学的重要线索。

低钾血症或高钾血症;低钙血症或高钙血症

心脏标志物

心动过缓如果伴随提示心肌梗死的心电图变化,应检查心肌酶。

肌酸激酶(CK)不是心肌损害的特异性标志物,它可由其他肌肉损伤释放,其同工酶CK-MB心肌特异性更高,但骨骼肌损伤也能释放。

肌钙蛋白对心肌损伤高度特异。

心肌梗死时CK、CK-MB及肌钙蛋白升高

血浆地高辛浓度

服用地高辛的交界性心动过缓患者应查血浆地高辛浓度。

依赖于剂量和药物代谢;可能位于有毒范围。

血清肌酐

慢性心动过缓患者可能有肾功能恶化的现象。

升高

需要考虑的检查

埋藏式心电循环记录器

用于监测心律失常的皮下监测装置。

通常在局部麻醉下放在左胸骨旁或左侧胸部,小的装置可由有资质的医生通过介入途径植入,能监测3年。

如果患者间断发作的症状怀疑继发于心动过缓但心电图无异常及Holter和/或事件监测阴性,这是有用的方式,这种情况下安全有效。[29][30]

当仪器被患者激活或根据程序设定阈值自动激活时心电图描记在储存器里,检查这段时间的设备可恢复记录信息。

通过鉴别有价值的症状时的正常窦性心律也有助于排除缓慢性心律失常做为患者症状的一个原因。

减少/预防复发性症状[29]

如果怀疑严重的窦房结功能不全(如窦房结出现阻滞、窦性间歇、窦性停搏或快-慢综合征)但未能记录,可应用。

尤其在诊断莫氏Ⅰ型房室传导阻滞时有用。

窦性间歇、窦性停搏、Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞、有症状的严重窦性心动过缓

直立倾斜试验

用来评估自主神经系统的完善程度,尤其是怀疑有神经心源性晕厥时。常用的方法是头部直立倾斜试验,引起依赖的静脉淤积从而诱发自主神经反应。

典型的神经心源性反应血压突然下降,继之心动过缓,反映迷走神经张力高

电生理检查

症状不能明确关联及怀疑缓慢性心律失常但不能通过无创方法确诊时建议使用。

患者有房室传导阻滞但无明确症状关联时有用;患者有心动过缓症状、怀疑房室传导阻滞但未能记录时有用;房室传导阻滞不能通过体表描记可靠地确诊时有用。

心动过缓的患者希氏束心室间期>0.1 s即使无症状也是高危发现。[31][32]

总之由于敏感性和特异性低,心动过缓的电生理检查作用是有限的,阳性发现可能不是症状的原因。[33][34]

如果怀疑严重的窦房结功能不全(如窦房结出现阻滞、窦性间歇、窦性停搏或快-慢综合征)但未能记录,可应用。

电生理检查中心房起搏逐渐缩短周期长度可揭示窦房结传导正常或异常的莫氏Ⅰ型。

无症状的莫氏Ⅱ型房室传导阻滞可能在此试验中获益,可确定阻滞位置并指导治疗。

有助于揭示2:1及高度房室传导阻滞的阻滞位置(即房室结还是希氏束浦肯野系统)。

显示窦房结、房室结和希氏束浦肯野系统功能不全的定量监查

使用此内容应接受我们的免责声明。