病因学

病因学:房室传导阻滞的病因包括传导系统的纤维化和钙化,冠心病(包括慢性冠脉疾病和/或急性冠脉综合征的患者)以及药物,比如延缓房室传导的药物(如 β 受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、洋地黄、腺苷)、抗心律失常药,比如,钠通道阻滞剂和一些 III 类抗心律失常药(比如索他洛尔和胺碘酮)。 其他病因包括高迷走神经张力;心肌病(比如,肥厚型、结节病、淀粉样变以及血色病);邻近心脏瓣膜钙化累及;导管消融术后;[7][8] 以及术中机械损伤等病因(如瓣膜修补或置换术,室间隔乙醇消融术)。 严重的电解质紊乱、酸中毒或低氧血症可能会导致房室传导阻滞以及神经肌肉类疾病(营养不良性肌强直、Kearns-Sayre 综合征、Erb 肌营养不良、腓侧肌萎缩)、心肌炎、感染性心内膜炎和莱姆病。 房室传导阻滞可能也是先天性的。[9]

病理生理学

表现为一度或二度 I 型房室传导阻滞的房室结水平阻滞,通常是由高迷走神经张力或药物引起的。高迷走神经张力是由于紧张性升高(例如较年轻的运动员患者中)或一过性迷走神经紧张,例如神经-心源性晕厥发作、[10] 睡觉、恶心、呕吐或作呕时。一过性的迷走神经张力增高可能由以下情况导致:气管内吸痰、排尿或排便、长时间阵发性咳嗽、Valsalva 动作、下壁心肌缺血或梗死。延缓房室结传导的药物最常见的是 β 受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、洋地黄和腺苷。当这些药物联合使用时(例如,洋地黄或 β 受体阻滞剂和钙通道阻滞剂)房室传导阻滞更常见。

阻滞部位在 His-Purkinje 系统中的通常表现为二度 II 型房室传导阻滞或三度房室传导阻滞。 His-Purkinje 系统疾病(通常在12 导联心电图上表现为 QRS 增宽或束支阻滞)通常是由于范围较大的不可逆的结构异常,足以损害房室传导。 由于 His-Purkinje 系统这种全或无的传导模式,因此该水平阻滞,通常表现为 PR 间期恒定,突然出现 1 个 P 波无法下传(二度 II 型房室传导阻滞)或完全性心脏传导阻滞。

分类

传导阻滞程度[1]

目前有两种普遍使用但非正式临床分类体系:分别依据传导阻滞程度和传导阻滞解剖部位。

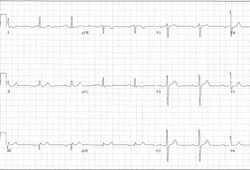

一度房室传导阻滞  [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 一度房室传导阻滞由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 一度房室传导阻滞由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

持续的 PR 间期延长>0.2s(或者>200ms),但无房室传导脱落。

二度 I 型房室传导阻滞  [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 二度 I 型房室传导阻滞。 该图展示的是典型的房室传导阻滞(文氏阻滞),其 RR 间期进行性缩短,而 PR 间期进行性延长;该图也展示出成组心搏,这是文氏阻滞的典型心电图表现。由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 二度 I 型房室传导阻滞。 该图展示的是典型的房室传导阻滞(文氏阻滞),其 RR 间期进行性缩短,而 PR 间期进行性延长;该图也展示出成组心搏,这是文氏阻滞的典型心电图表现。由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

PR 间期逐渐延长,直至发生一个房室传导脱落。

随即开始下一个 PR 间期进行性延长的周期。 AV 传导恢复后的第一次窦性传导中 PR 间期是正常的。 此后,PR 间期逐渐延长。

直至 1 次心房冲动不能下传心室(重复上述模式,形成一组有节律的心搏)。

二度 II 型房室传导阻滞  [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 二度 II 型房室传导阻滞由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 二度 II 型房室传导阻滞由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

PR 间期固定不变。

突然 1 次心房冲动不能下传心室(除外房早的窦性心律)。

之后继续是固定不变的 PR 间期。

三度房室传导阻滞  [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 三度房室传导阻滞由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 三度房室传导阻滞由 Dr Susan F. Kim, Dr John F. Beshai, and Dr Stephen L. Archer 提供;经许可后使用 [Citation ends]. [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 三度房室传导阻滞:右束支阻滞型逸搏由 Dr Sanjiv Petkar 提供;经许可后使用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 三度房室传导阻滞:右束支阻滞型逸搏由 Dr Sanjiv Petkar 提供;经许可后使用 [Citation ends].

从心房到心室的传导完全、永久消失。

高度房室传导阻滞

在周期性房室传导阻滞中,有 2 次及以上连续窦性 P 波阻滞的模式,可称为高度房室传导阻滞。

传导阻滞的解剖部位

目前有两种普遍使用但非正式临床分类体系:分别依据传导阻滞程度和传导阻滞解剖部位。

结性阻滞:阻滞发生在房室结水平。

结下阻滞:阻滞水平在希氏束或希氏束以下部位。

使用此内容应接受我们的免责声明。