病因学

组织胞浆菌是一种双向型真菌和腐生菌。它在35°C下呈菌丝相,而在37°C转化为酵母相。鸟类和蝙蝠的排泄物可促进孢子形成。当人体吸入孢子后就会感染组织胞浆菌病。感染的临床表现主要取决于吸入菌量的多少和宿主免疫力的强弱。大量吸入感染性孢子可导致有症状的肺组织胞浆菌病,而细胞免疫的缺陷更易导致持续感染和感染的播散。急性肺组织胞浆菌病的潜伏期为1-3周。患有基础肺部疾病的患者更易发生慢性肺组织胞浆菌病感染。

病理生理学

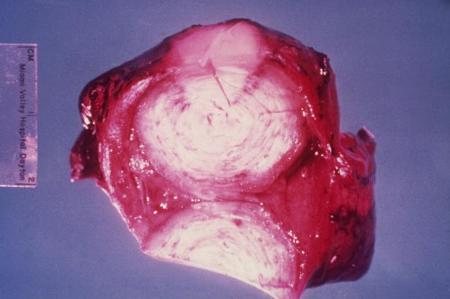

组织胞浆菌病的感染需要吸入组织胞浆菌的孢子(小分生孢子),这些孢子在肺泡中转化为酵母相。在感染的早期,组织胞浆菌的酵母相被肺泡临近的巨噬细胞吞噬,在巨噬细胞中保留活性和繁殖能力。被感染的巨噬细胞,通过局部的淋巴管和血流,在疾病早期播散至机体其余部位。[9][10]免疫功能正常的宿主在暴露后的 2 周内,会出现特异性免疫,敏感的 T 细胞会分泌白细胞介素 12、肿瘤坏死因子-α (TNF-α) 和干扰素-γ,这些物质可刺激巨噬细胞杀死真菌。[11]既往感染所产生的细胞免疫可以降低新近感染临床症状的严重程度。因此,儿童相对于成人更容易被感染。在无症状的患者中,感染被局限于含组织胞浆菌的肉芽肿内,活检或尸检可偶尔发现病菌。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 肺部标本的病理切片示荚膜组织胞浆菌所致的纤维干酪性结节切面。美国疾病预防控制中心公共健康图片库和美国临床病理学会 (ASCP) 临床真菌学图集 II [Citation ends].慢性肺组织胞浆菌病常发生于有慢性肺病(如肺气肿)的患者中;表现为肺上叶间质性肺炎或空洞形成。免疫力低下或正在接受免疫抑制剂(如TNF-alpha拮抗剂)的患者可发生全身播散型组织胞浆菌病。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 肺部标本的病理切片示荚膜组织胞浆菌所致的纤维干酪性结节切面。美国疾病预防控制中心公共健康图片库和美国临床病理学会 (ASCP) 临床真菌学图集 II [Citation ends].慢性肺组织胞浆菌病常发生于有慢性肺病(如肺气肿)的患者中;表现为肺上叶间质性肺炎或空洞形成。免疫力低下或正在接受免疫抑制剂(如TNF-alpha拮抗剂)的患者可发生全身播散型组织胞浆菌病。

分类

组织胞浆菌病分类[1]

根据宿主免疫力和抵抗力的不同,组织胞浆菌病可分为以下类型:

肺部

无症状型肺组织胞浆菌病:健康人群吸入少量菌量。

急性肺组织胞浆菌病(症状<4周):健康人群吸入少量病原菌,临床可产生轻微症状。

急性肺组织胞浆菌病(症状>4周):健康人群吸入大量感染性孢子。

慢性肺组织胞浆菌病:患者由基础疾病史。

播散型

主要发生在有潜在免疫抑制疾病的人群或婴儿中;感染经由血液从肺部播散至其他器官。

使用此内容应接受我们的免责声明。