病因学

颈动脉狭窄最常见的病因是颈动脉中的动脉粥样硬化斑块。 在颈动脉分叉处独特的血流动力学使此区域易发生动脉粥样硬化。 一小部分斑块可能破裂甚至引起颅内动脉栓塞(导致短暂性脑缺血发作或卒中)或闭塞视网膜动脉(引起一过性黑矇或视网膜卒中)。 其他较少见的病因包括放射性动脉炎、自发性或创伤性动脉壁夹层形成和纤维肌性发育不良。

病理生理学

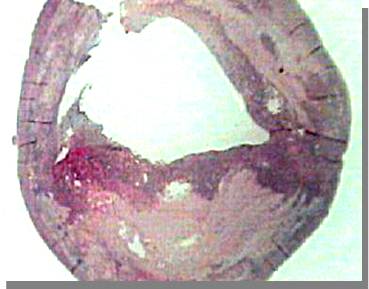

动脉粥样硬化斑块的组织学评价表明,其源自于脂纹,随着时间的增加,堆积成为脂核。 随着脂核上的纤维组织累积,脂纹变成纤维粥样斑并形成纤维帽。 通过未知的机制,有些斑块变得不稳定,造成脂核扩大、斑块内出血、斑块增大、纤维帽破裂、溃疡和管腔内血栓形成。[13] 这些组织形态学特征已被证明与动脉粥样硬化栓子的产生和神经系统症状有关。具体来说,在从有症状的患者中获得的分离斑块样本中经常观察到这些特征。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 外植斑块破裂和斑块内出血,见于一位颈动脉狭窄和最近有动脉粥样栓塞性卒中的患者Brajesh K. Lal, MD 个人提供 [Citation ends]. 相反地,在无症状性颈动脉狭窄患者的斑块标本中观察到位于斑块深处且具有厚纤维帽的小脂质核。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 外植斑块破裂和斑块内出血,见于一位颈动脉狭窄和最近有动脉粥样栓塞性卒中的患者Brajesh K. Lal, MD 个人提供 [Citation ends]. 相反地,在无症状性颈动脉狭窄患者的斑块标本中观察到位于斑块深处且具有厚纤维帽的小脂质核。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 有深层小脂核的稳定斑块,见于一位高度颈动脉狭窄、无神经学症状的患者Brajesh K. Lal, MD 个人提供 [Citation ends]. 双功能超声和磁共振成像的最新进展实现了斑块的组织表征。这在将来可能能够确定高危病变。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 有深层小脂核的稳定斑块,见于一位高度颈动脉狭窄、无神经学症状的患者Brajesh K. Lal, MD 个人提供 [Citation ends]. 双功能超声和磁共振成像的最新进展实现了斑块的组织表征。这在将来可能能够确定高危病变。

在颈动脉分叉处独特的血流动力学使此区域易患动脉粥样硬化。 沿颈动脉球内壁,血流以高流速和高剪切应力保持层流。 相反地,沿着外壁有易于动脉粥样硬化斑块沉积的区域,其有血流分离、淤滞、湍流以及复杂的振荡剪应力形式。[14]

尽管罕见的神经系统事件已被归结于粥样硬化斑块增大导致的进展性狭窄和血流量减少,但大多数这样的事件发生在斑块破裂和动脉粥样化栓塞后。 流腔中纤维帽的破裂与动脉粥样硬化碎片的暴露似乎是这些栓塞并发症的原因。 其他因素,如侧支循环的通畅性、斑块溃疡或出血、低血压或低心排血量也可起到推动作用。

分类

使用此内容应接受我们的免责声明。