病史和查体

关键诊断因素

存在危险因素

无症状的

疼痛(周围神经)

困扰大多数患者。疼痛常是糖尿病神经病变患者就医的原因。

可能为黏着感、刀割感、针刺感、烧灼感、疼痛、烦躁或极度敏感。夜间疼痛感更强,可能影响睡眠。

大纤维受累会在肢体周围产生绑束感或电刺感。小纤维受累通常产生烧灼痛。

感知缺失(周围神经)

根据程度、分布和形式定义。

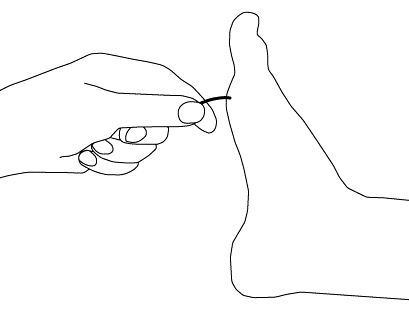

评估包括针刺感、轻触、 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 单尼龙丝轻触试验由 BMJ 集团创建 [Citation ends]. 轻触试验、

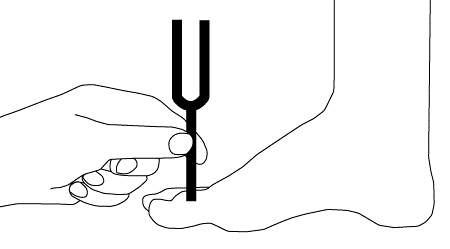

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 单尼龙丝轻触试验由 BMJ 集团创建 [Citation ends]. 轻触试验、 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 振动试验由 BMJ 集团创建 [Citation ends].和关节定位。

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 振动试验由 BMJ 集团创建 [Citation ends].和关节定位。

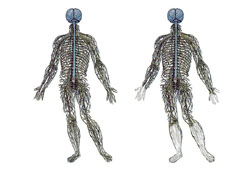

早期影响脚趾和/或手指末端。逐渐向近端发展,导致手套袜套样对称性远端感觉缺失。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 糖尿病周围神经病变渐进性轴突缺失Edwards JL 等。Pharmacol Ther.2008;120:1-34;经获准使用 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 糖尿病周围神经病变渐进性轴突缺失Edwards JL 等。Pharmacol Ther.2008;120:1-34;经获准使用 [Citation ends].

只有肢体远端烧灼感的患者,其远端感觉缺失可能非常轻微。足部也可能失去感觉,伴有或不伴有疼痛。可能出现无痛损伤。

在刺激强度的评估上,阈值定量感觉测定比患者主观评估的重复性更好。[2]

感觉迟钝(周围神经)

定义为与周围神经病变有关的异常烧灼感、刺痛感和麻木感。

踝反射减弱或消失(周围神经)

临床常见体征。

无痛损伤(周围神经)

可能发生于承重点,最常发生于足部跖骨头。 [Figure caption and citation for the preceding image starts]: 一名 1 型糖尿病患者的足底溃疡由密歇根大学 (University of Michigan)Rodica Pop-Busui 博士提供 [Citation ends].

[Figure caption and citation for the preceding image starts]: 一名 1 型糖尿病患者的足底溃疡由密歇根大学 (University of Michigan)Rodica Pop-Busui 博士提供 [Citation ends].

留在鞋里的异物,可能会损伤皮肤,但不影响走路和承重。

感染是常见并发症,如合并血管功能障碍,可能随之出现坏疽。

静息心动过速(自主神经)

静息心动过速和固定心率是迷走神经损伤的糖尿病患者晚期的特征性症状。床旁静息心率易于测量,但无特异性。

可能与运动耐力下降有关。

心率变异性受损(自主神经)

可显示心脏自主神经病变的早期体征,但在临床实践中难以做到精确测量,目前仅用于临床研究。

尿频、尿急、夜尿、尿失禁、排尿不畅、尿细流或尿潴留(自主神经)

与膀胱排空不全、排尿后残留尿量增加、尿流速峰值降低、膀胱过度膨胀及最终的尿潴留和充溢性尿失禁有关。

多达 50%的糖尿病患者会出现。[88]

勃起功能障碍(自主神经)

30%–75%的糖尿病男性患者会出现。[88]可能是糖尿病自主神经病变的最初症状。

通常认为勃起功能障碍不仅仅是由于自主神经病变诱发,而更多是由于其他多种血管危险因素,如高血压、高脂血症、肥胖,和精神性因素共存诱发。

性欲减退,性交时疼痛增加(自主神经)

女性患者可能会出现这些性功能障碍特征。可能出现性唤起困难和润滑不足。[63]

直立性低血压(自主神经)

站立时收缩/舒张压异常下降。

易于在床边或诊室测量。通常是晚期特点,特异性不高。

血压体位变化测量:卧位测量后起立,测量 1 分钟、2 分钟、3 分钟及 5 分钟(如需要)后的血压。

1 型糖尿病患者发生率约是 2 型糖尿病患者的 2 倍。

这是由于交感传出血管运动神经去神经支配,使内脏血管和其他周围血管床收缩减少的结果。

可能引起轻度头晕、虚弱、昏晕、眩晕、视觉损害,甚至站起时晕厥。

其他诊断因素

便秘(自主神经)

可与腹泻交替发生。

大便失禁(自主神经)

可能由于括约肌肌张力下降导致。

无汗症、畏热、皮肤干燥或多汗症(自主神经)

可能在泌汗(发汗)功能异常时主诉。

无症状性低血糖(自主神经)

可能由自主神经病变引发,但两者的关系很复杂。

无力(周围神经)

相对于疼痛感或感觉缺失,出现得较晚、较少、较轻微。

也可能出现明显的临床症状,如脚趾背曲无力和手内肌无力。

近期跌倒史(周围神经)

可能反映步态和平衡障碍,与周围神经病变有关。[56]

共济失调步态(周围神经)

周围神经严重去神经支配情况下出现。

夜晚或患者闭着眼睛走路时尤其明显。

恶心、餐后呕吐、腹胀、食欲丧失、早饱(自主神经)

与糖尿病性胃轻瘫(固体或液体胃排空延迟,无机械性梗阻)有关。

迷走神经和肠固有自主神经功能障碍的结果。

烧心症状和固体食物吞咽困难(自主神经)

可能与食管功能异常有关,这部分是由于迷走神经功能异常导致。

大量水样腹泻(自主神经)

特异性单神经病(周围神经)

糖尿病神经病变的罕见表现。

出现的特异性表现取决于受累的神经(如,腕管综合征或与腓总神经病变相关的足下垂)。

颅神经病变(周围神经)

糖尿病神经病变的极罕见表现。

更可能发生于长期患有糖尿病的老年患者。

下胸或腹壁疼痛(周围神经)

糖尿病躯干神经根神经病的特征。

更常见于男性,一般在 4–6 月内消退。

大腿肌萎缩、疼痛和无力(周围神经)

糖尿病性肌萎缩的特征。

更常见于 2 型糖尿病患者。

危险因素

高血糖控制不佳

较长的糖尿病病程

高龄(70 岁以上)

身材较高

高血压

甘油三酯水平升高

多种心血管疾病危险因素并存(2 型糖尿病)

使用此内容应接受我们的免责声明。